<2016年秋学期 紹介文>

上智・ルートヴィヒスハーフェン大学共同発表会報告

私たち日独社会研究ゼミでは、2015年度にひきつづき、2016年度秋学期も、ドイツのルートヴィヒスハーフェン大学とスカイプを通した遠隔授業を行いました(12月14日)。発表とディスカッションは原則としてお互いの言語(私たち日本側はドイツ語、ドイツ側は日本語)を使いながら展開されました。ドイツ側からは、「ポスト事実」など、日独に共通する論点についての問題提起がありました。私たちは、「なぜ日本は脱原発しないのか」、「日本では再生可能エネルギー拡充に向けた取り組みはないのか」というドイツでよく聞かれる疑問に答えるべく、日本において脱原発が難しい理由として挙げられている電力料金やメディアによる影響、また日本の再生可能エネルギーの事例紹介も行いました。以下、当日の発表内容の概要を掲載します。

原発とメディア

Taniguchi Satoko, Nawa Yuino

なぜ日本では脱原発が難しいのか、という大きな問いの下、日本の原発を巡るメディアの変遷を辿りました。その際に『原発プロパガンダ』を参考に資料作成・発表を行いました。私達の生活にさりげなく、しかし大きく影響を及ぼすメディアの原発報道のあり方や広告は、日本にいないとなかなか調べにくいものでもあり、ドイツに向けて発表する意味があるものであると考えました。実際ドイツ側から「原発プロパガンダ」の存在を知っていたかとの質問があり、関心の高さがうかがえました。

また、日本人である私たち自身にとっても、原発の安全神話や偏向報道が何故行われていたのか・いるのかという実態は衝撃的であり、改めてメディアとの関わり方を考える必要があるように感じました。

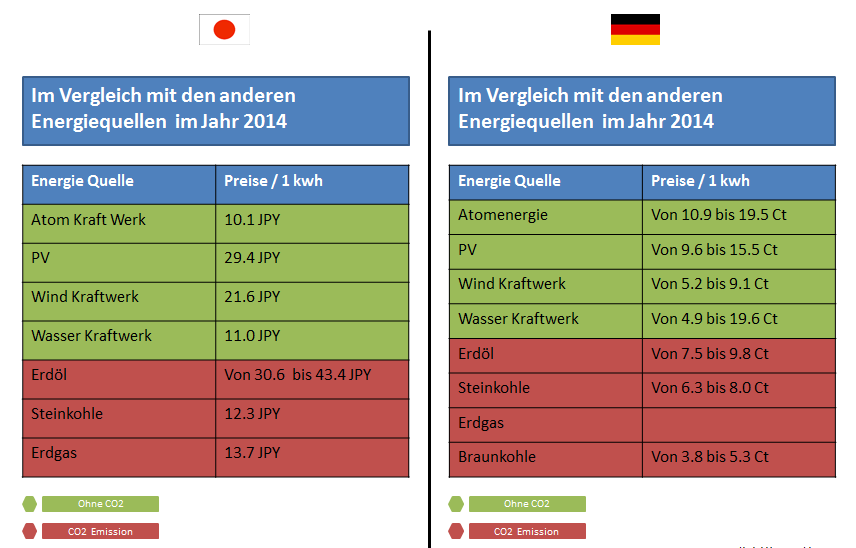

電気料金の日独比較

Yamazaki Kairi, Katrin Burgart

今回の発表でわたしは、日独の電気料金の比較というテーマに取り組んだ。再生可能エネルギーは、コストが高いということがしばし論じられ、それゆえ、再生可能エネルギーへの転換に疑問を示す人は、少なくない。そこで、再生可能エネルギーの転換が進んでいるドイツの電気料金について調べ日本のそれと比べることにした。

日独の電力会社による電気コストの表からは、太陽光と風力の価格に注目すると、両国で著しい差がみられる。次にこの違いの原因を探ってみた。そこで、日本製の主要部品であるモデュールの価格がドイツのものと比べ、倍以上することが分かった。この価格の差を生んでいるのは、市場の競争率の差である。日本は、七割ほどが国内の企業によるものであるのに対し、ドイツでは、半分以上が外国資本によるものである。特に、中国企業の進出が著しい。この競争を通して、ドイツでは、電力価格が下がっているのだと考えられる。

日本でも再生可能エネルギーの需要が高まり、普及が進んでいる。これにより、長期的に値段が下がるということは期待できるはずである。日本の再生可能エネルギー業界は競争力のある価格設定をしていかなくてはなるだろうと考えられる。

今回の発表では、表と数字を用いて、スライドに分かりやすい情報を載せることを工夫した。電気コストの比較というテーマは、一番私たちの生活に関連するテーマなので、日独でこの点を比較するということは、有意義なことであったと思う。

日本におけるソーラーシェアリングとその事例

Takada Kotomi

営農型発電とも呼ばれるソーラーシェアリングは、農地にソーラーパネルを設置し、農作物の売上高とソーラーパネルで発電した売電収入によって安定した収入を得る仕組みである。ドイツでは2016年にこのシステムの実験稼働が始まり、日独相互に共通する再生可能エネルギーに関する技術ということでこのテーマを選択した。高額な初期投資がかかるという金銭的問題のみならず、パネル設置のための農地の一時転用許可が3年ごとに必要であること、ソーラーパネルと農作物や地形との相性に左右されることなど、様々な課題が挙げられる。まだまだ完全なシステムではないが、日本各地で導入事例があり、これからさらなる発展が期待される。

日本で有効に使用できる再生可能エネルギー

Lukas Schoenengeld

2011年から2013年にかけて、再生可能エネルギー全体での発電量が11MW増加した。中でも太陽光発電による発電量の伸びが最も顕著だった。地熱発電はこれまであまり注目されていなかったが、経済産業省は2030年までの地熱発電における380~850MWの発電量拡大を見込んでいる。ただ、発電場所候補には自然保護地区や温泉や立入禁止区域が多く、実現可能性が課題である。また海流を利用した最先端技術も、2017年からIHI社と東芝により実地実験されている。

台風を利用した風力発電

台風のエネルギーを利用した風力発電は、エンジニアの清水あつしの「Challenergy」という最先端のプロジェクトである。日本では、太陽エネルギーより風力の方がエネルギー生産の見込みが高く、台風には莫大なエネルギー源としてのポテンシャルがある。 特徴的な技術として、従来の風力発電のプロペラではなく、強風にも耐えられる特殊な棒状の設備がある。30%のエネルギー効率を誇るものの、蓄電技術は未だに大きな課題である

日本の未来のエネルギー源考察

~岩手県葛巻町における畜ふんバイオマス事例を通して~

Matsuda Hiroki

岩手県葛巻町という酪農の盛んな町のある農場で、畜ふんバイオマスにより農場運営に必要なエネルギーを自給自足している事例を調査、考察した。狙いは、日本では再生可能エネルギー導入が難しい、または遅れていると言われている中で、どのようにすれば再生可能エネルギーの一層の導入を実現できるか検討するためだ。結論として私は、蓄電技術の発展が再生可能エネルギー普及の鍵となると考えている。その理由として、農場について調べていく中で、その農場ではコジェネレーションシステムという、バイオマス発電の際に出る排熱も無駄にせず熱源に利用する技術で極めて効率的にエネルギーを確保していることが分かった。その時思い浮かんだ事が、どうしても発生してしまう無駄を技術の力で利用可能に出来れば現在しばしば挙げられる問題も乗り越えられるのではないか、ということだ。つまり、再生可能エネルギーによる発電に現在は付き物である電力需要と供給のミスマッチも、将来的に放電のより少ない蓄電技術を用いて電力を貯めておくことが出来れば、再生可能エネルギーの大きな困難が乗り越えられるだろう。これから先私たちが大人になる時代は、再生可能エネルギーにとっても大転換期となると私は確信している。今後もそれに関する学びを深めていきたい。

福島県のバイオマス事業 ~霊山プロジェクト~

Okawara Kaede

東北被災地の現状に対して関心が強いドイツ人学生に対し、ゼミ合宿での学びを発信したいと思ったことが、この事例を選んだきっかけである。2016年2月、福島大学の学生と共に福島県伊達市霊山町を訪問して「霊山プロジェクト」を率いる方のお話を伺った。震災後、原発事故による放射能汚染で食べられなくなってしまった農作物などを原材料としたバイオマス発電施設が市民によって作られた。設備に必要な道具は、使用済みペットボトルやホームセンターなどで買い付けることができるもので、誰にでも実践できるという点がこの再エネ事業の特徴である。プロジェクト発足によって市民同士のつながりが強化され、福島へ人を呼ぶきっかけ作りにもなっているという。しかし、資金援助など行政から経済的支援を受けるための条件は厳しく、事業の継続性が今後の課題と言えるだろう。

福島大学大黒ゼミとのドイツ研修報告

Nitta Junna

2016年11月1日(火)から14日(月)の2週間、福島大学大黒ゼミ(※1)のドイツ研修に同行した。研修ではドイツ各地(※2)を訪ね、福島の現状を伝えるプレゼンテーションを行い、かつ、ドイツの持続可能な社会につながる様々な取り組みを視察した。再生可能エネルギー施設の見学、連帯農業(CSA)を行う市民団体や環境教育施設の訪問、またグループごとにテーマを決め自主調査等を行った。グロースバールドルフではホームステイをし、また各地で現地の人々との交流もできた。日本とは違った文化や先進的な取り組みを実際に見て得た刺激を、のちに福島の復興に、そして日本の未来につなげていきたい。私自身は、フライブルクでの研修のコーディネートをする形でお手伝いをさせて頂いた。訪問施設とのアポ取り、移動手段、時間調整等、至らない点も多々あったが、無事にやりきることができた。この研修は学生最後の今しかできない、貴重な体験・思い出となっている。

※1福島大学大黒ゼミと上智大学木村ゼミは以前から情報交換、交流を行っている。2016年2月には木村ゼミから学生が福島に行き福島の復興プロジェクトを見学、体験した。

※2 ウンスレーベン、グロースバールドルフ、バート・ケーニヒスホーフェン、ハイデルベルク、フライブルク、ボーフム、ベルリン、ハレ

H28年度卒業研究

日独市民活動紹介サイト『くらいす Kreis』

『くらいす Kreis』では、日本とドイツにおける持続可能な社会に向けた市民による取り組み、社会参加活動を紹介している。

・日本の市民活動の発展・活発化を促進すること、

・ドイツ語圏の人々に日本の市民活動を伝えること、

・ホームページ閲覧者間で新たな交流を生み出すこと

を目指して作成された。

詳細はホームページ『くらいす Kreis』にてご覧ください。

http://kreisdundj.wixsite.com/kreis-japan